はじめに

相続とは、個人の死亡を原因として、財産が引き継がれることを言います。

法定相続と法定相続分についてご説明します。

1、法定相続人と法定相続分

•民法では相続人とその相続分について次の通り規定しています。

遺産の分割は、実際には遺言や分割協議によって決まる場合が多いですが、遺言書がなかったり、分割協議が調わなかった場合は、法定相続が基準となります。

第一順位

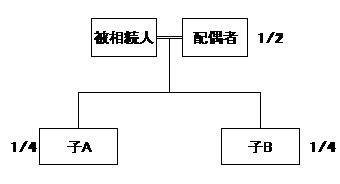

第一順位の法定相続は、下記の図のように法定相続人は配偶者と子供で、法定相続割合はそれぞれ1/2ずつになります。

下記の図のように、もし子供が2人なら子供全体で1/2ですから、それぞれ1/4ずつとなります。

このようなご家庭の場合、仮に遺言がなくても相続手続きで複雑で難解な手続きになったり、相続トラブルに発展する可能性は比較的少ないと言えます。しかし次にご紹介する内容のものは、被相続人に遺言がないと面倒になるケースです。

第二順位

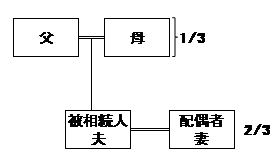

第二順位の相続とは、お子様のいないご夫婦で、亡くなられた被相続人のご両親がご健在のケースです。

下の図のように、法定相続人は配偶者と両親で法定相続分はそれぞれ2/3と1/3となります。

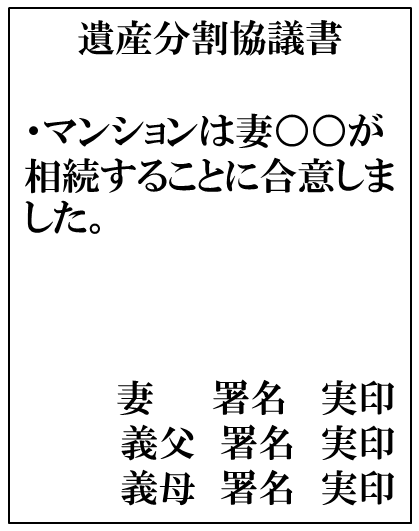

このような形の相続となった場合、夫が先に亡くなりご夫婦に夫名義のマンションや一戸建てなどのお家があった場合、その名義を妻名義に変更する場合、遺産分割協議書(右図1,ご参照)作成が必須となり、その分割協議書への署名、押印(実印)が妻だけでなく、亡夫の両親の署名と押印(実印)が必要となります。

次のページにこのような第2順位の相続でご苦労をされた方のお話を掲載していますのでご覧ください。

第三順位

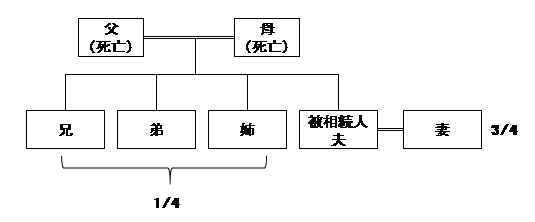

第三順位の相続は、第二順位同様お子様のいないご夫婦で、亡くなられた被相続人の両親が既に他界されており、兄弟姉妹がいる場合です。

法定相続人は配偶者と兄弟姉妹で、法定相続割合はそれぞれ3/4と1/4となります。

この第三順位の相続のことを、私どもは「おふたり様の相続」と呼んでおり、お子様のいないご夫婦にとってとても大事なポイントになります。

このようなご夫婦で、夫名義の持ち家にお住まいの場合、仮に遺言がなく夫が先に亡くなられた場合、その名義を妻のものにするには、上記台に順にと同様、遺産分割協議書が必要になります。

この場合、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹ですので、その方々全員の署名と押印(実印)が必要になります(右図2,ご参照)。

しかし現実問題、平均寿命が女性87歳、男性82歳という状況下で、仮に夫が85歳で亡くなられ、遺された妻が80代前半といったご家庭の場合、遺された妻と亡き夫の兄弟姉妹との交流が最近は非常に希薄であるケースが多いのです。従って兄弟姉妹を探し出し、署名や押印をもらうといった作業そのものが大変なことになってしまいます。

仮に兄弟姉妹の居所を探し出すことができたとしても、中にはご高齢で既に他界されているといったケースもあるのです。そうなるとその他界された兄弟姉妹の子供(被相続人からすると甥姪)が代襲相続という形で相続権を継承しますので、その方々の署名、押印が必要となります。

こういった手続きは、非常に大変で難解なことも多いのです。従ってこうならないために、私どもがこういったおふたり様のご夫婦にお勧めしていることは、遺言書を準備されることです。

次のページにこのようなご高齢のおふたり様ご夫婦のケースを掲載していますので一読ください。

法定相続分一覧

| 法定相続人 | 配偶者と子 | 配偶者と父母 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者のみ | 子のみ | 父母のみ | 兄弟姉妹のみ |

| 配偶者 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 全部 | |||

| 子 | 1/2 | 全部 | |||||

| 父母 | 1/3 | 全部 | |||||

| 兄弟姉妹 | 1/4 | 全部 |

●実子と養子の相続分は同じです。

●非嫡出子と嫡出子の相続分は同じです。

●相続人になるはずの子が先に死亡していた場合、その子の子(孫)が相続人となります。(代襲相続) 兄弟姉妹にも代襲相続制度が適用され、相続人になるはずの兄弟姉妹が先に死亡していた場合、その子(甥、姪)が相続人となります

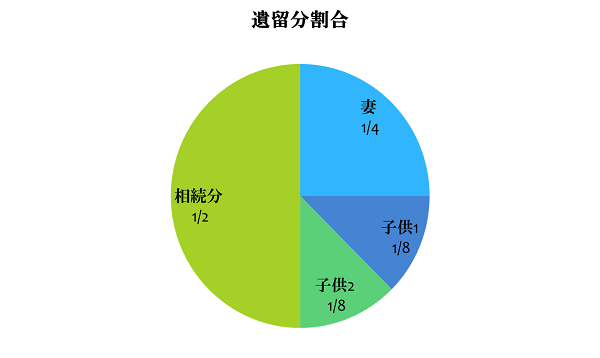

2、遺留分制度

•相続人が当然取得できるものとして、民法が保障している最低限度の相続分を「遺留分」といいます。生前贈与や遺言で遺留分を侵害してもその贈与・遺言は無効とはなりませんが、侵害された相続人は侵害した他の相続人に対し、その侵害された部分を請求することが出来ます。

遺留分権利者

1、配偶者、2直系卑属(被相続人の子や孫など)、3、直系尊属(被相続人の父母、祖父母など。) なお、遺言者の兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

遺留分割合

| 相続人 | 配偶者のみ | 配偶者と子供2人 | 配偶者と父母 |

| 遺留分の割合 | 配偶者=1/2 | 配偶者=1/4 子A=1/8 子A=1/8 | 配偶者=1/3 父=1/12 母=1/12 |

| 相続人 | 配偶者と兄弟姉妹 | 子供のみ | 父母のみ |

| 遺留分の割合 | 配偶者=1/2 兄弟姉妹には遺留分はなし | 子供1/2 | 父=1/6 母=1/6 |

寄与分

共同相続人のうち、遺言者の事業に関する労務の提供、財産上の給付、療養看護などにより、被相続人の財産の維持・形成に寄与した人は、寄与分として遺産の中から相当分を取得することが出来る制度です。遺言で寄与分を配慮した内容にしておくのも方法です。

特別受益分

遺贈・婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として生前贈与があった場合、その特別な利益を受けた人は遺産分割に際し、相続開始時の相続財産額にその特別受益分を加えて計算されます。各相続人間で不公平にならないようにするため。

3、遺言の形式

•遺言は、民法に定める方式によらなければすることができません。もっとも一般的な遺言方式は、「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」ですが、いずれの方式も「遺言書」という証書を作成しないと、遺言としての効力は生じません。民法の定める遺言方式の中でもっとも安全で確実とされる「公正証書遺言書」をお勧めします。

| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |

| 概要 | 公証役場で2人以上の証人のもとに、 遺言の内容を公証人に口述し、 公証人が遺言書を作成 | •全文と日付および氏名を自書し、押印します。 •遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認手続きが必要 |

| 長所 | •内容が明確で、証拠力が高く安全確実で 無効になる恐れがほとんどありません。 •偽造、紛失の心配がありません。 | •いつでも、どこでも作成できます •内容を秘密にしておくことができます。 •費用がほとんどかかりません。 |

| 短所 | •作成に費用がかかります •証人2人が必要 •公証役場に出向く必要があります | •方式不備で無効になるケースがあります •紛失等管理面で不安 •本人以外の第三者による偽造の恐れもあります。 |

遺言の内容を実現するために(遺言執行者の指定)

●遺言者の意思を確実に実現するために、遺言の執行を公平な第三者に委嘱することが民法で認められています。

●遺言執行者は、遺言の内容を実現する人のことで、遺産の管理やその他の遺言執行に必要な一切の行為をする、権利と義務があり速やかに遺言の内容を実現することができます。

●相続の専門家である行政書士を遺言執行者としてご指名頂ければ、速やかに遺言執行の手続きをさせて頂きます。

相続・遺言の実例を紹介しています。

下記、画像をクリックすると実例のページに移動します。ご覧ください。